O

químico Svante Arrhenius foi o primeiro a teorizar que o aumento da concentração de CO₂ na atmosfera esquentaria a Terra. Em 1896, numa conta ainda muito especulativa, ele previu que a temperatura média aumentaria 5 °C nos próximos séculos – ou milênios. Para Svante, tudo bem: as pessoas do futuro viveriam “sob um céu mais ameno e em ambientes menos estéreis”.

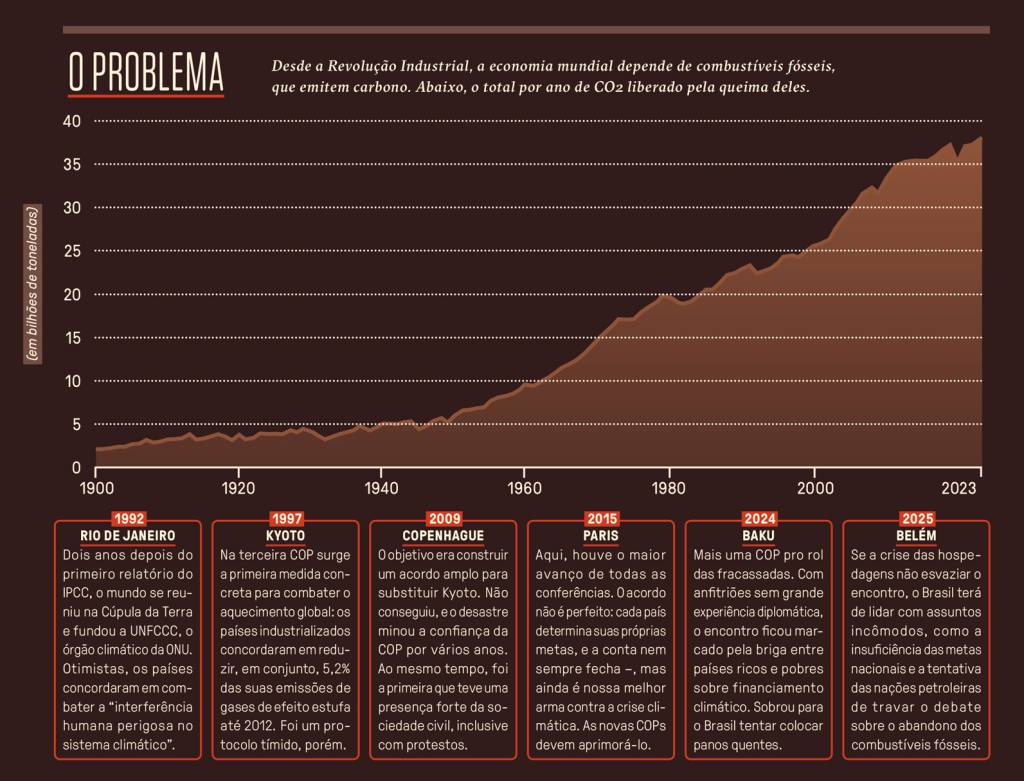

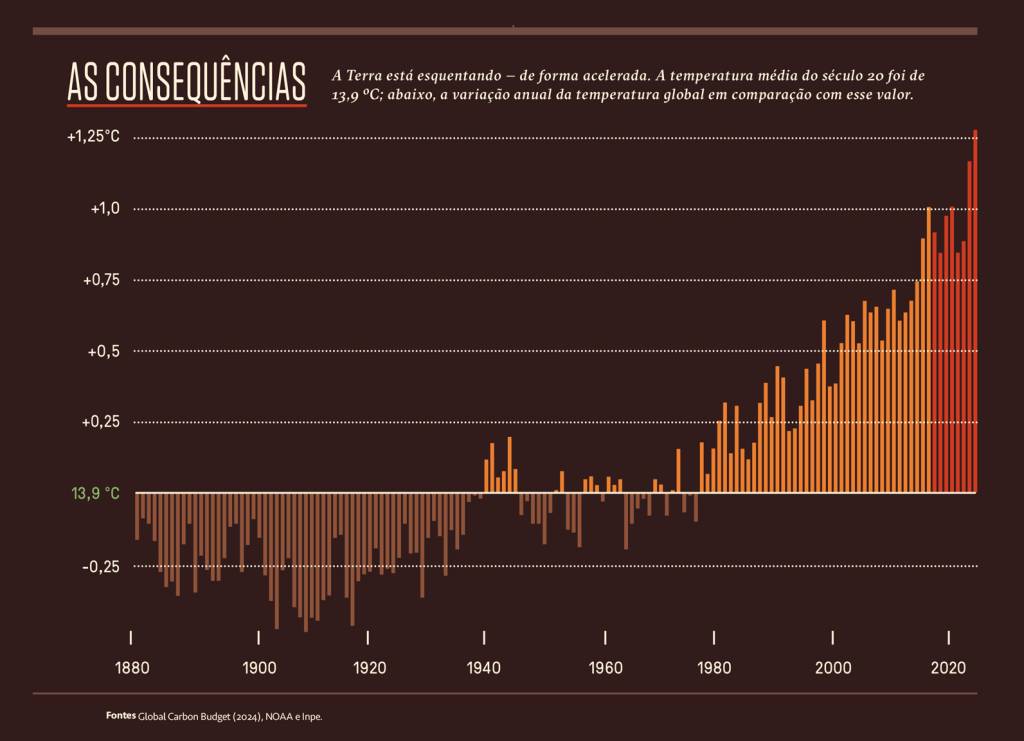

O sueco acertou que o termômetro subiria, mas errou feio nos prazos – e nas consequências. O ano passado foi o mais quente já registrado pelos humanos. A Terra ficou, em média, 1,55 °C acima da temperatura do período pré-industrial, segundo a Organização Meteorológica Mundial. A culpa é nossa: em 2024, jogamos 37,4 bilhões de toneladas de CO₂ na atmosfera graças à queima de combustíveis fósseis, um recorde.

Os efeitos do aquecimento global não se limitam mais a projeções. Só no ano passado, 60 mil pessoas morreram por causa de ondas de calor na Europa, enchentes devastaram o Rio Grande do Sul e a Espanha, e o Brasil teve a maior seca da sua história. A crise já começou, e vai piorar.

Mais do que nunca, o tema bate à nossa porta. Em novembro, o mundo se reúne em Belém para a 30ª edição da COP, principal conferência climática da ONU. Lula quer aproveitar a oportunidade para alçar o Brasil a líder ambiental. É possível: o governo tem trunfos como a redução do desmatamento e propostas promissoras para a comunidade internacional. Mas há algumas inconsistências no caminho, como a vontade de abrir novas frentes de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

O próprio palco da COP30 representa essas contradições. Trazer a conferência para a Amazônia é simbólico, mas Belém tem desafios graves de infraestrutura e logística. Você já sabe: enquanto as discussões ambientais deveriam ser prioridade, as manchetes só falam da crise das acomodações insuficientes. O evento pode flopar por falta de gente para negociar.

Para piorar, o cenário internacional é desfavorável. Nos EUA, maior contribuinte histórico do aquecimento global, Trump colocou a mais poderosa economia do mundo na contramão das pautas ambientais. Além disso, conflitos como a guerra na Ucrânia drenam o dinheiro que poderia ser usado no financiamento climático. No mundo todo, movimentos nacionalistas em alta ameaçam o multilateralismo e a cooperação internacional.

Diante de tudo isso, temos alguma chance de progredir? Nos próximos parágrafos, vamos entender o tamanho do desafio climático, como funciona uma COP – e quais são as possíveis saídas para esta crise.

O problema

Vamos relembrar as aulas de ciências: parte do calor que vem do Sol é absorvida pela Terra; o restante reflete de volta para o espaço. A atmosfera terrestre, porém, contém gases como o CO₂ e o metano, que impedem que essa energia retorne ao espaço. É o famoso “efeito estufa”, essencial para a vida – não fosse por ele, a temperatura média do planeta seria de -18 °C.

O problema: aumentar o nível dos gases estufa é como jogar outra manta sobre o corpo. Use mais cobertores do que o necessário e logo o sono se torna desconfortável. E haja suor. As emissões em excesso vêm, sobretudo, da queima de carvão, petróleo e gás natural – combustíveis fósseis que liberam CO₂ e outros gases na atmosfera.

Demorou um bom tempo depois dos estudos de Arrhenius para que a comunidade científica entendesse o que estava acontecendo. A medição confiável de CO₂ na atmosfera só começou em 1958, no Havaí. Nos anos 1960, pesquisadores americanos foram pioneiros ao alertar o governo dos EUA sobre o perigo do aquecimento global no futuro.

As pistas foram se amontoando. Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial fundou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), maior autoridade no tema – milhares de pesquisadores já contribuíram para os seus relatórios. Hoje, é consenso científico que o aquecimento global é causado pela ação humana (e não por fatores naturais).

Ora, se o problema são as emissões de gases de efeito estufa, basta parar de emiti-los, certo? Acontece que isso é o maior desafio coletivo da História. Desde a metade do século 18, o desenvolvimento mundial depende da queima de combustíveis fósseis.

Petróleo, carvão e gás natural são formados a partir de organismos pré-históricos enterrados. Todas as formas de vida contêm carbono, e o elemento é liberado quando os combustíveis são queimados, resultando no CO2, que pode durar milhares de anos na atmosfera.

Nos últimos anos, mais de 80% da energia vem dessas fontes, e a demanda só cresce.

Cabe muita coisa na palavra “energia”: eletricidade (que no Brasil é 86% renovável, mas na maioria dos países depende de fontes poluentes), transporte, construção, processos industriais etc.

Parar de emitir os gases estufa não é fácil, nem rápido, nem barato. É preciso substituir a matriz energética de um mundo todo por alternativas limpas – energia solar, eólica, hidrelétrica, nuclear, biocombustíveis, hidrogênio verde etc. –, algumas das quais ainda não estão disponíveis em larga escala.

Em resumo: seria preciso reformular toda a base econômica mundial. É uma tarefa hercúlea – mas, diferentemente da pilha de louça que você deixou na pia, não dá para deixar para depois.

A ciência diz que as emissões precisam ser reduzidas imediatamente para controlar o aquecimento da Terra em um patamar tolerável. Em 2015, no Acordo de Paris [mais sobre ele adiante], todos os países estabeleceram uma meta: limitar o aquecimento a 1,5 °C em comparação aos níveis pré-industriais.

É uma corrida contra o tempo. Em 2023 e em 2024, a Terra bateu recordes de temperatura – um indício de que o planeta pode estar esquentando mais rápido do que as previsões do IPCC. Isso não significa que o Acordo de Paris já foi para o ralo (isso só acontecerá se o aumento de 1,5 °C se mantiver por alguns anos), mas é um sinal de alerta.

Um grau e meio a mais pode não parecer tanta coisa, mas vale lembrar que isso é uma média de toda a temperatura global. Algumas regiões podem ficar até 5 °C mais quentes, causando um efeito dominó catastrófico para o meio ambiente.

Se a temperatura média da Terra aumentar 2 °C – o limite máximo do Acordo de Paris –, quase todos os recifes de coral vão acabar e a produtividade agrícola vai diminuir. Além disso, 40% do permafrost (o solo permanentemente congelado das regiões árticas) vai derreter até o final do século – e, com isso, liberar mais CO₂ e metano que antes estavam aprisionados.

É um cenário assustador, e pode piorar: se o nível das emissões continuar como está, a estimativa mais conservadora é que a Terra aqueça 3,2 °C até 2100. Agora, se o Acordo de Paris for completamente ignorado, podemos alcançar um aumento de 4,4 °C.

O IPCC mostra o caminho das pedras para limitar a 1,5 °C. Os países precisam diminuir suas emissões de carbono em 43% até 2030 (em relação a 2019), e alcançar, até 2050, o net zero – compensar o que ainda será emitido com medidas de remoção de CO₂, como reflorestamento e tecnologias de captura de carbono (que existem, mas são muito limitadas).

Há pelo menos uma boa notícia. A transição energética, que há alguns anos parecia uma missão impossível, está cada vez mais barata: entre 2010 e 2019, o custo da energia solar caiu 85%; da eólica, 55%. Ganhos de eficiência, investimento em tecnologia e subsídios para pesquisa na área ajudaram no preço mais camarada.

Transportar toda a economia mundial para uma lógica limpa ainda é caro, claro, mas factível. Falta combinar com os russos. E com os americanos. E com os chineses…

Do Rio a Belém

A COP30 será a primeira em solo nacional. Já era tempo: o Brasil, afinal, foi o berço de todas as COPs. Em 1992, na esteira do primeiro relatório do IPCC, políticos de todo o mundo se encontraram no Rio de Janeiro. O clima era de otimismo: a Guerra Fria tinha acabado, a ameaça nuclear estava para trás e o multilateralismo (cooperação entre países) estava em alta. Da Rio-92 surgiu a UNFCCC, o órgão climático da ONU. As COPs (“Conferência das Partes”) são os encontros dessa organização.

O principal objetivo das COPs é negociar meios para definir os detalhes de como a transição energética vai ocorrer, quais os prazos e como será o financiamento. Desde o início, as reuniões seguem um princípio básico da política climática: o da “responsabilidade comum, porém diferenciada”. Vamos explicar.

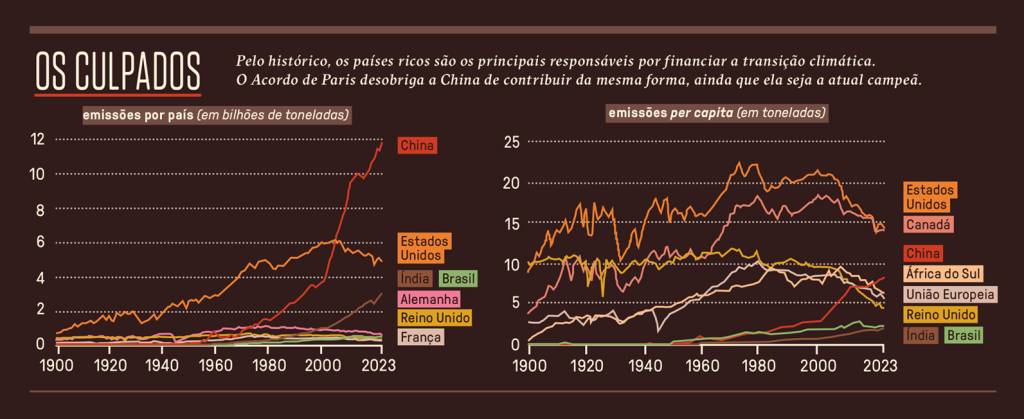

Todo mundo precisa ajudar na luta pelo clima. Mas os países desenvolvidos, que enriqueceram queimando petróleo e carvão, devem se esforçar mais por serem os maiores contribuidores históricos do problema. Eles têm mais recursos e podem ajudar os países mais pobres – que emitem menos e são os que mais sofrem com as consequências do aquecimento.

Em 1997, nasceu o Protocolo de Kyoto, no Japão. Foi a primeira medida prática para mitigar a crise climática, na qual 37 países ricos se comprometeram a reduzir suas emissões em 5,2% até 2012. Foi um acordo-teste, longe de ter algum efeito decisivo.

Nos anos seguintes, as COPs discutiram um substituto ambicioso e abrangente para Kyoto. Tudo indicava que ele se concretizaria em 2009, na edição de Copenhague. Mas foi um desastre: o encontro foi marcado por brigas entre os países e terminou sem nada de concreto. Ali, ficou claro que questões políticas travariam, e muito, a discussão climática.

As COPs só voltaram a ter relevância em 2015, com o Acordo de Paris. Os astros do multilateralismo se alinharam e, pela primeira vez, todos os países do mundo concordaram em salvar o planeta do aquecimento global (hoje, só um país voltou atrás na decisão: os EUA).

O protocolo visa manter o aquecimento “bem abaixo” de 2 ºC, priorizando a marca de 1,5 ºC. O método para atingir esse objetivo, porém, é confuso. Cada país tem liberdade para decidir suas próprias metas climáticas: quanto reduzir de emissões, quanto reflorestar, quais os prazos… Uma vez assumidos, os compromissos, em tese, precisam ser cumpridos. Mas não há como punir quem quebra a palavra.

Os países divulgam as suas metas em documentos chamados NDCs (“contribuições nacionalmente determinadas”, na sigla em inglês). Elas precisam de revisões a cada cinco anos (em teoria, para versões mais ousadas).

De certo modo, o Acordo de Paris funciona como uma divisão de conta de bar: cada um paga o quanto quer, julgando um valor justo pelo que consumiu. Se você já participou de um happy hour na vida, sabe que a conta nunca fecha.

O modelo atual, baseado na autoimposição de metas, impede que o acordo seja mais efetivo. Por ora, no entanto, ele é a nossa melhor arma. As COPs servem para aprimorá-lo. Mas nada garante que as negociações vão destravar em Belém.

Anatomia de uma COP

Uma COP é gigantesca. Há um semfim de painéis, workshops, lançamentos de estudos e eventos paralelos. O mais importante, no entanto, são as discussões diplomáticas entre os países, que se concentram na segunda semana. No final, um documento resume os compromissos oficiais adotados.

Há um detalhe importante: tudo o que é decidido numa COP precisa de consenso absoluto. Se um único país vetar uma conclusão, ou parte dela, ela não vai para a frente. É por isso que, com a exceção do Acordo de Paris, as resoluções costumam ser tímidas.

A maior parte da agenda das discussões de uma COP é fechada com antecedência, na conferência anterior e num encontro intermediário que acontece anualmente em Bonn, na Alemanha. Aqui, o consenso também desfavorece: assuntos necessários, mas incômodos para alguns países, dificilmente entram no calendário oficial de pautas.

Não é tudo escrito em pedra, claro. O país anfitrião pode tentar negociar pautas adicionais, com base em consultas com outros países. A boa notícia aqui é que o Brasil é reconhecido por sua capacidade diplomática e pela habilidade de destravar impasses, especialmente em questões ambientais. Somos arroz de festa, e nos damos bem com todo mundo no cenário geopolítico. Em cartas publicadas à comunidade internacional, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, já deu pistas que poderá tentar abrir novas frentes de negociação. Mesmo assim, a tarefa vai ser árdua.

Em Belém, o assunto mais importante que já está em pauta é a adaptação climática: como se preparar para os eventos extremos e outras consequências das mudanças climáticas que já estão ocorrendo. Os países vão discutir os detalhes da Meta Global de Adaptação às Mudanças Climáticas (conhecida pela sigla GGA), definindo os objetivos e quais indicadores serão usados para verificar os avanços na questão.

Adaptação é algo imprescindível, claro, mas não resolve a causa do problema. (Os esforços para frear o aquecimento global são chamados de medidas de mitigação.)

Outro tema que está na agenda da COP é o “perdas e danos”. Os países vão lançar (se tudo der certo) um fundo internacional para cobrir os custos dos danos que já estão acontecendo por causa do aquecimento global, sobretudo em países pobres.

Dito isso, há pelo menos três grandes elefantes na sala que deveriam estar em discussão em Belém, mas ficaram de fora da agenda. O primeiro são as metas.

Em 2025, os países deveriam publicar suas NDCs atualizadas até fevereiro, mas só 13 nações de 195 cumpriram o prazo (o Brasil foi uma delas). A data-limite passou para setembro – mas, até o fechamento desta reportagem, só 62 países haviam divulgado seus documentos.

No calendário ideal, uma análise resumida das NDCs seria publicada perto da COP, julgando se as metas decididas pelos países são suficientes para cumprir os objetivos do Acordo de Paris (spoiler: não serão). Mas ainda há muitos documentos faltando para isso.

A COP também seria o momento ideal para incentivar metas mais ousadas. Como já explicamos, as NDCs são decididas pelos próprios países, e não dá para obrigar o seu vizinho a se esforçar mais do que ele quer, mas o encontro poderia tentar alguns avanços aqui e acolá na base do diálogo.

Outro tópico ausente em Belém é um que trava negociações há muito tempo: dinheiro. Desde 1992, como vimos, a ideia é a de que países ricos contribuam para financiar a transição energética em países pobres. Nos últimos anos, contudo, esse princípio tem ficado cada vez mais enfraquecido.

Na COP29, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, o objetivo central foi negociar uma Nova Meta Quantificada Coletiva (NCQG) de financiamento climático. Ou seja, decidir o valor destinado a vários mecanismos que financiam diversas empreitadas climáticas, sendo a principal a transição.

Os países mais pobres – especialmente as pequenas ilhas do Pacífico e do Caribe, que mais sofrem com o aumento do nível do mar – queriam um cofrinho de US$ 1,3 trilhão por ano. A fonte seria, sobretudo, doações dos estados mais ricos ou empréstimos altamente subsidiados, com juros baixos.

Foi um desastre. Os ricaços não queriam abrir o bolso, e insistiram que a divisão feita na década de 1990 de “países desenvolvidos” e “em desenvolvimento” deveria ser revista, já que muitas nações se industrializaram desde então e, hoje, emitem muito carbono.

Entram nesse balaio Índia, África do Sul e Brasil, por exemplo. Mas o alvo principal é a China. Os ricos (EUA, Canadá, Japão e até a União Europeia, que costuma ser mais generosa) querem que a nação asiática seja considerada um país desenvolvido. Assim, ela integraria o bloco dos doadores. Pequim, por sua vez, veta qualquer tentativa de rever a classificação. Esse impasse, por sua vez, aconteceu num país sem grande experiência diplomática, e o resultado foi uma confusão generalizada.

No fim, o acordo de Baku fechou em US$ 300 bilhões anuais – US$ 1 trilhão a menos que o desejado. Os países ricos vão “liderar” a arrecadação – como isso acontecerá na prática, porém, ainda está vago. As fontes para o montante não precisam ser públicas; empréstimos passam a valer, incluindo os de iniciativa privada a juros normais, o que pode piorar a dívida dos mais pobres.

Baku foi um fiasco tão grande que sobrou para o Brasil tentar remediar a situação. Ficou decidido que os diplomatas brasileiros se reuniriam com a delegação do Azerbaijão para formular uma rota de como os US$ 300 bi poderiam se tornar US$ 1,3 tri. Esse documento, com sugestões de medidas práticas, será apresentado na COP30.

Importante: isso não significa que o acordo de Baku será revisto. O Brasil pode apresentar a sugestão e os países ricos responderem apenas com um “valeu pela dica”. A tal rota (em inglês, chamada de roadmap) é um relatório de como o acordo poderia ter sido. Resta saber se a diplomacia brasileira terá gingado suficiente para convencer as nações a renegociar o que já foi decidido em 2024.

O terceiro e último elefante na sala é o mais importante: os combustíveis fósseis. Parece mentira, mas demorou 28 COPs para os países concordarem que eles são um problema, já que as nações produtoras de petróleo (ou muito dependentes dele) sempre barravam resoluções que citavam o abandono dessas fontes. Esses países não negam que os fósseis causem o aquecimento global, claro – isso é um fato científico –, mas argumentam que, para ser justa, a transição precisa ser lenta e gradual, e por isso costumam vetar qualquer menção mais incisiva contra eles.

Isso só mudou na COP de 2023, nos Emirados Árabes Unidos (um país petroleiro, diga-se). Naquele ano, foi publicado o GST (Global Stocktake, ou “Balanço Global”), uma revisão técnica do Acordo de Paris que sai a cada cinco anos com previsões atualizadas sobre o futuro do clima, já levando em conta as medidas atuais de mitigação. E os resultados foram assustadores.

Segundo o relatório, mesmo se todas as NDCs fossem cumpridas à risca pelos países (algo utópico, convenhamos), o mundo ainda aqueceria até 2,8 °C. A conclusão foi clara e, pela primeira vez, um relatório de COP falou o óbvio: era preciso, o quanto antes, se afastar dos combustíveis fósseis. (O texto original dizia “abandonar” essa fontes, mas, por pressão dos países petroleiros, a redação final ficou em “transicionar para longe” deles, uma indicação mais suave.)

Legal. Só que a história parou por aí. Os países concordaram com o objetivo, mas não em como atingi-lo. Daí a importância de uma boa COP30. A conferência tem o dever de reforçar essa conclusão – alguns países petroleiros já se mostraram arrependidos de ter deixado a declaração passar e agora tentam barrar iniciativas antifósseis.

Num cenário ideal, seria o momento de fazer as perguntas que ninguém quer fazer. Quanto de petróleo será reduzido? Até quando? Quem seriam os primeiros a transacionar suas matrizes energéticas? E quem vai pagar essa conta? Mas isso nem sequer está na agenda.

Sem jogar a toalha

É bem provável que você tenha chegado até aqui com o medidor de pessimismo no talo. É uma conversa indigesta, sabemos. Mas, calma, não é uma batalha perdida.

O Acordo de Paris já teve um efeito importante: as emissões continuaram subindo, mas num ritmo menos acelerado. E, independentemente de consensos internacionais, muitos países já estão fazendo a transição energética – incluindo o mais importante personagem dessa história.

Não estamos falando dos EUA, mas da China. Em 2024, o país foi responsável por 55% dos painéis solares instalados no mundo. Ela é também a maior produtora de carros elétricos.

A China não é um exemplo ecológico, claro. Hoje, é a principal poluidora do mundo (e a segunda maior no acumulado histórico). Um terço das emissões anuais de gases estufa vêm de lá. O ritmo frenético da sua economia criou uma demanda energética nunca antes vista, e, para atendê-la, os chineses usam todas as fontes disponíveis, sujas ou limpas.

Apesar disso, é a nação que mais investe na transição energética, seja por preocupações climáticas, seja para alcançar a autossuficiência de energia, sem depender de petróleo e gás externos.

Por enquanto, o crescimento da energia limpa apenas mitiga o aumento de emissões por lá. O lema chinês é “primeiro construir, depois destruir”. Ou seja: preparar a infraestrutura sustentável para só depois acabar com a dos combustíveis fósseis. Mas talvez esse “depois” seja muito tarde: o objetivo da China é atingir a neutralidade de carbono só em 2060, dez anos depois do indicado pelo IPCC.

Na nova meta do país divulgada em setembro, a proposta é reduzir as emissões entre 7% e 10% a partir do pico (que não foi especificado) até 2035. A diretriz é vaga e considerada insuficiente para manter o aquecimento em 1,5 °C – mas também é a primeira vez que a China se propõe a diminuir suas emissões.

É o suficiente? Provavelmente não, mas há uma ponta de esperança para nos agarrarmos. “Historicamente, a China sempre entrega mais do que promete”, diz Stela Herschmann, advogada especialista em política climática do Observatório do Clima. Em 2024, por exemplo, o país alcançou sua meta de capacidade de energia eólica e solar seis anos antes do previsto. “Enquanto os EUA estão se retirando dessa nova economia, a China está entrando com tudo.”

Já diria Ronaldinho Gaúcho: “Estão deixando a gente sonhar”. Ainda é uma incógnita, porém, se a China vai assumir um papel de liderança internacional em questões como acordos diplomáticos e financiamento.

Mundo afora, temos outros exemplos positivos. O Reino Unido, primeiro país a emitir gases de efeito estufa, fechou sua última usina de carvão em 2024. A Espanha pretende gerar 81% de sua eletricidade com fontes renováveis até 2030. Em toda a Europa, diga-se, a geração de energia solar e eólica cresceu 50% depois que o continente parou de comprar gás natural da Rússia em retaliação à guerra na Ucrânia.

O Chile está abandonando suas usinas de carvão e oficializou a transição energética em uma nova lei. A Colômbia comprometeu-se a encerrar novas atividades de exploração e produção de petróleo, carvão e gás natural e a abandonar de forma progressiva as reservas existentes.

Mesmo nos EUA dá para pinçar algumas boas iniciativas: apesar de o governo federal ter pedido para sair do Acordo de Paris, alguns estados mantêm suas metas climáticas, como a Califórnia. Não é pouca coisa: se ela fosse um país, seria o quarto maior PIB do mundo.

E o Brasil?

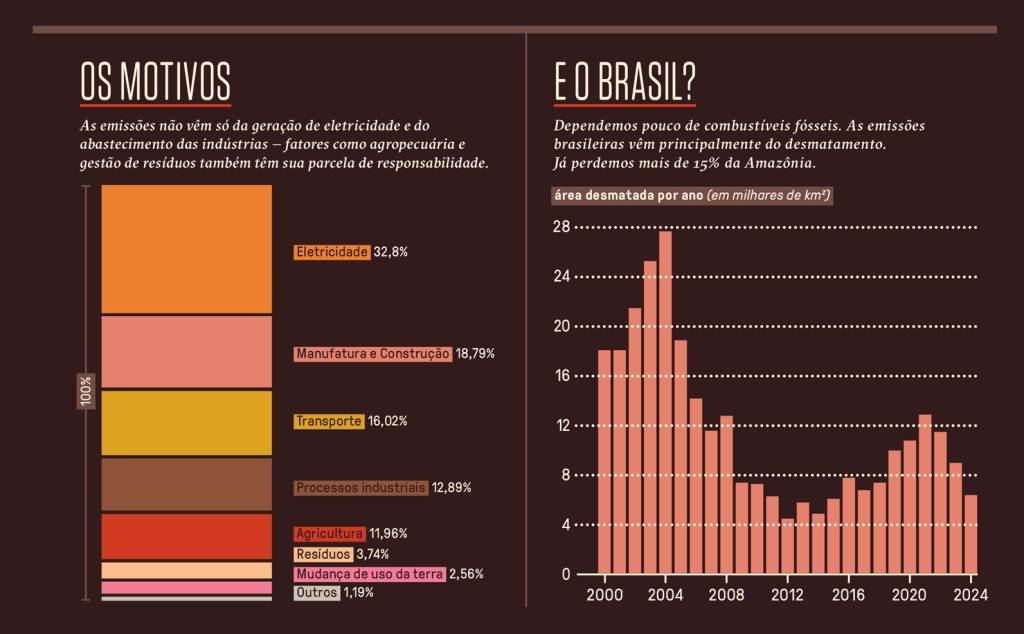

Os combustíveis fósseis são os principais vilões do clima, mas não os únicos. O desmatamento também colabora para o aquecimento global, já que derruba aquelas que ainda hoje são a tecnologia mais eficiente para capturar e armazenar carbono: as árvores.

No Brasil, temos uma matriz elétrica privilegiada, baseada sobretudo em hidrelétricas, que não liberam carbono. Nossa principal fonte de emissões é a mudança de uso do solo – transformar floresta em pasto, por exemplo. De acordo com o Observatório do Clima, o País liberou 1,06 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa em 2023 por causa disso. O desmatamento responde por 46% das nossas emissões; 28% vêm da agropecuária – bois e vacas liberam metano em seus arrotos.

O desmatamento é problema no Brasil desde antes do país ter esse nome: foi assim que os portugueses chamaram a árvore pau-brasil, nativa da Mata Atlântica e com cor avermelhada como brasa, que os colonizadores exploraram para vender. A primeira atividade econômica do país foi o desflorestamento.

Durante a ditadura militar, a floresta amazônica virou a nova fronteira de exploração. O governo queria povoar a região e construir infraestrutura, prometendo terra para trabalhadores de todo o Brasil (nesse processo, pelo menos 8.350 indígenas foram mortos).

O problema não acabou com a ditadura, muito pelo contrário. Desde a redemocratização, em 1985, a Amazônia perdeu 520 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, o equivalente aos estados do Piauí e do Tocantins somados. Mais de 90% dessa área virou pastagem. Incluindo os outros biomas na conta, como o importantíssimo Cerrado, foram 1,1 milhão de km² desmatados no período. Quase um Pará inteiro.

De acordo com o projeto MapBiomas, 15,3% da Amazônia já foi alterada ou destruída pelo ser humano. “Estamos muito próximos do ponto de não retorno”, alerta o cientista climático Carlos Nobre, uma das maiores autoridades do tema no mundo. Se o desmatamento ultrapassar 20% da área total da floresta e o aquecimento global ultrapassar 2 °C, a Amazônia pode perder a capacidade de se manter como um ecossistema. A floresta úmida viraria uma savana tropical.

Sem a Amazônia e seu ciclo da água, o agronegócio brasileiro fica inviável, já que as chuvas que irrigam as plantações dependem floresta.

Depois de quatro anos de política ambiental desastrosa de Jair Bolsonaro, que negou as mudanças climáticas e aumentou o desmatamento [veja no gráfico abaixo], o governo Lula se comprometeu com a meta ambiciosa de zerar o desmatamento no País até 2030. Em 2024, o desmate caiu 32%, apesar do recorde de queimadas impulsionadas pelo clima seco e por incêndios criminosos.

Especialistas ouvidos pela Super concordam que a meta do desmatamento zero é possível, mas difícil. Há um desafio político na jogada: seria preciso criar regras mais duras para punir o desmatamento ilegal e leis para desincentivar inclusive o desmatamento legal (quando a vegetação nativa é derrubada com autorização dos órgãos reguladores para plantio, construção de estradas e outras obras). Aprovar propostas como essas numa Câmara em que mais de 300 dos 513 deputados fazem parte da bancada ruralista, porém, é complicado.

“As evidências mostram que limitar o desmatamento é o que aumenta a produtividade agrícola, e não o contrário”, afirma Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas. O período em que o desmatamento mais caiu na Amazônia, entre 2005 e 2015, também foi o que a agricultura mais cresceu. Ou seja: é possível preservar a floresta e o crescimento econômico, aumentando a eficiência das áreas de plantio que já existem. Garantir a economia no longo prazo sem cuidar da floresta, por sua vez, é impossível.

Designar terras públicas e demarcar territórios indígenas também é importante para proteger a Amazônia. Um relatório da ONU que revisou mais de 300 estudos publicados nos últimos 20 anos concluiu que os indígenas da América Latina são os melhores guardiões da floresta.

Não é só o Brasil que se beneficia da floresta. A Amazônia também é um dos pilares de umidade do clima mundial, além de uma fronteira para impedir o aquecimento descontrolado do planeta, já que as árvores armazenam muito CO₂. Floresta em pé é o melhor que o Brasil pode oferecer para o planeta em crise.

Por isso, faz sentido mobilizar o mundo todo para salvar a floresta. Essa é a intenção de uma das iniciativas que o governo quer lançar durante a COP30: o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), anunciado pela primeira vez na COP28.

A inspiração é no Fundo Amazônia, que existe desde 2008 e já desembolsou R$ 2,7 bilhões para projetos de conservação, com a grana vindo principalmente de países ricos (Noruega e Alemanha, principalmente). O TFFF quer ser uma versão turbinada e internacional: pretende pagar países que têm florestas tropicais, como Indonésia e Congo, para manter suas árvores de pé.

Ele faz isso com um fundo de investimentos que remunera os investidores e usa o dinheiro restante para financiar as iniciativas de proteção da floresta. O fundo pretende pagar US$ 4 (R$ 21) por hectare de floresta preservada. As projeções indicam US$ 3,4 bilhões por ano para proteger as florestas dos 74 países que poderiam aderir ao fundo.

Para que isso se concretize, é preciso arrecadar US$ 25 bilhões iniciais para patrocinar o fundo e servir de garantia para a emissão de US$ 100 bilhões em títulos no mercado financeiro global, que pagariam um pouco mais que os papéis do Tesouro dos Estados Unidos. O Brasil já se comprometeu a contribuir com US$ 1 bilhão, e as negociações para garantir outros investidores estão avançadas.

Com esses US$ 125 bilhões, o fundo vai fazer investimentos que pagam juros maiores, e os rendimentos vão ser usados para pagar os juros dos investidores, dos patrocinadores e, por fim, para remunerar os países participantes. 20% desses repasses vão direto para os povos nativos da floresta.

O TFFF é uma das principais apostas do Brasil para a primeira COP em uma floresta. Tasso Azevedo, um dos idealizadores do fundo, acredita que, para a proteção florestal, o projeto vai ser “tão importante quanto o Bolsa Família foi para a erradicação da fome no Brasil”. Como não faz parte da agenda oficial, ele não precisa de consenso – participa quem quer.

O projeto pode ser um trunfo e tanto para o país anfitrião. Por outro lado, somos o sétimo maior fornecedor de petróleo do mundo – e o governo quer mais. Novas fronteiras de exploração de combustíveis fósseis estão sendo abertas e leiloadas na foz do Rio Amazonas, pertinho da sede da COP.

A decisão entra no velho debate entre desenvolvimento e preservação ambiental. Ampliar a exploração poderia levar bastante dinheiro para uma região historicamente pobre, já que os royalties de petróleo pagam bem. Mas, no longo prazo, o custo climático é alto.

Para Tasso Azevedo, abrir novos poços em plena crise climática não deve ser uma decisão apenas financeira. O impacto, afinal, é global. “Você está num barco cheio de gente e ele tem furos. Enquanto estão tentando tapar os buracos, você diz ‘espera, eu não fiz meu furo ainda’. Vai afundar todo mundo junto.”

Uma única reportagem não dá conta de cobrir todas as minúcias da crise climática. No entanto, 130 anos depois das previsões de Arrhenius, ela já não é mais um mistério indecifrável. A ciência tem o manual de instruções do que precisa ser feito. Não é fácil, mas é possível. Governos, empresas e a sociedade civil precisam trabalhar juntos – guiados não por achismos nem ideologias, mas pelas evidências. Mãos à obra.

Contribuíram na reportagem: Camila Jardim, especialista em política climática do Greenpeace Brasil, Luiz Machado, do IF-USP, e Marco Aurélio Franco, do IAG-USP. Agradecimentos: Companhia das Letras

Fonte: abril