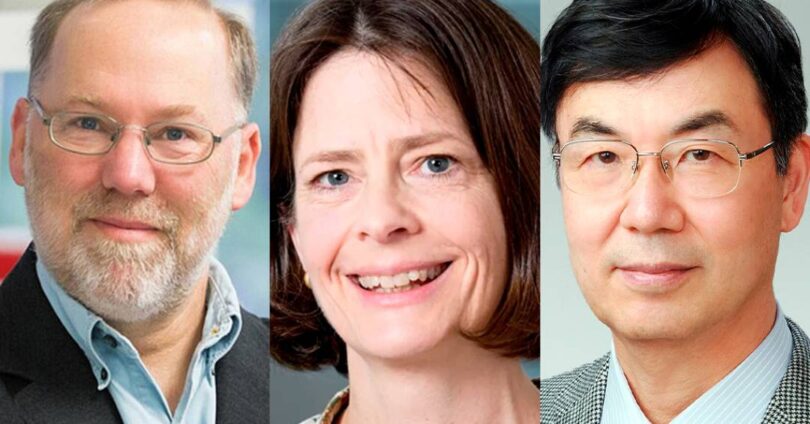

O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025 reconheceu três cientistas – a norte-americana Mary E. Brunkow, o norte-americano Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi – por elucidar um dos maiores enigmas da biologia: como o corpo humano evita atacar a si próprio.

Suas descobertas fundaram o campo da tolerância imunológica periférica, explicando o mecanismo que impede que células de defesa destruam tecidos saudáveis.

Brunkow, de 64 anos, é doutora pela Universidade de Princeton e pesquisadora sênior no Instituto de Biologia de Sistemas, em Seattle. Ramsdell, 65, doutor pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, atua como consultor científico na Sonoma Biotherapeutics, em São Francisco.

Já Sakaguchi, 74, médico e Ph.D. pela Universidade de Kyoto e professor emérito da Universidade de Osaka, é considerado um dos principais nomes da imunologia moderna. Ao receber o prêmio, declarou estar surpreso e grato: “Quando comecei, poucos acreditavam nas minhas hipóteses. Acho que foi a teimosia que me trouxe até aqui”.

O prêmio, anunciado nesta segunda-feira (6) pelo Instituto Karolinska, na Suécia, será dividido entre os três pesquisadores e totaliza 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões).

O sistema imunológico é uma das engrenagens mais complexas do corpo humano. Ele nos protege diariamente de vírus, bactérias e outros microrganismos que tentam invadir o organismo – mas essa capacidade de ataque precisa ser cuidadosamente controlada. Quando o equilíbrio falha, o sistema pode se voltar contra o próprio corpo, provocando doenças autoimunes como diabetes tipo 1, lúpus e esclerose múltipla.

Durante boa parte do século 20, os cientistas acreditavam que esse controle ocorria apenas dentro do timo, uma glândula localizada no tórax onde as células de defesa (os linfócitos T) amadurecem. Lá, as células capazes de reconhecer tecidos saudáveis seriam eliminadas – um processo chamado de tolerância central. Mas, como revelou o trabalho dos laureados, essa era apenas parte da história.

O pesquisador Helder Veras Ribeiro Filho, do Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), explica à Super que o corpo humano precisou desenvolver, ao longo da evolução, “mecanismos muito finos de reconhecimento do que é próprio e do que é estranho”.

Segundo ele, o treinamento inicial das células T no timo evita que elas ataquem componentes do próprio organismo, mas o processo não é perfeito. “Algumas células escapam desse controle central e podem acabar reconhecendo elementos do próprio corpo como ameaças. É aí que entram os mecanismos de tolerância periférica, que controlam essas células e impedem que elas causem danos”, afirma.

Em 1995, o imunologista japonês Shimon Sakaguchi, então pesquisador do Aichi Cancer Center, em Nagoya, realizou experimentos que mudaram essa compreensão. Ao estudar camundongos que tinham o timo removido pouco após o nascimento, ele observou que os animais desenvolviam diversas doenças autoimunes. O resultado o levou a concluir que havia outro mecanismo de proteção fora do timo – uma espécie de “sistema de freios” periférico.

Sakaguchi identificou então um novo tipo de célula imune, as células T reguladoras (ou Tregs), caracterizadas por duas proteínas em sua superfície: CD4 e CD25. Essas células atuam como guardiãs do sistema imunológico, moderando as respostas de ataque e impedindo que outras células T destruam tecidos do próprio organismo.

Na época, a comunidade científica recebeu o achado de Sakaguchi com ceticismo. Muitos duvidavam que essas células de fato existissem ou tivessem papel relevante. As provas definitivas viriam anos depois, graças a dois pesquisadores norte-americanos.

No início dos anos 2000, Mary Brunkow e Fred Ramsdell, que trabalhavam em uma empresa de biotecnologia próxima a cidade de Seattle, investigavam uma linhagem de camundongos conhecida desde os anos 1940 por apresentar uma doença autoimune fatal.

Os animais, apelidados de scurfy mice (“ratos com sarna”), nasciam com inflamações severas e morriam em poucas semanas. Brunkow e Ramsdell descobriram que a causa era uma mutação em um gene até então desconhecido, localizado no cromossomo X, que batizaram de Foxp3.

Ao comparar com dados humanos, perceberam que mutações no equivalente humano do gene – FOXP3 – estavam por trás de uma doença rara e devastadora em meninos: a síndrome IPEX (immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked), que causa inflamações graves e múltiplas falhas autoimunes.

Em 2001, publicaram na revista Nature Genetics que o gene FOXP3 era essencial para a regulação imunológica. Dois anos depois, Sakaguchi fechou o ciclo: demonstrou que o FOXP3 é o regulador central das células T reguladoras, as mesmas que havia descoberto em 1995. Sem esse gene, as células T reguladoras não se formam – e o sistema imunológico perde o controle.

As descobertas conjuntas inauguraram o campo da tolerância periférica, que descreve o conjunto de mecanismos que atuam fora do timo para evitar que o corpo se autoataque. Esse sistema funciona como uma segunda linha de defesa, controlando respostas exageradas e encerrando o ataque imunológico após a eliminação de um patógeno.

Helder Veras explica que “a tolerância periférica funciona como uma blindagem inteligente: ela impede que células de defesa, já maduras e circulando pelo corpo, ataquem estruturas saudáveis”. Segundo ele, o mesmo princípio que protege o corpo de inflamações também é explorado por tumores.

“Alguns cânceres sequestram esses mecanismos de tolerância e criam uma espécie de escudo, uma barreira de células T reguladoras que impede que o sistema imunológico os enxergue”, diz o pesquisador. “Por isso, compreender a tolerância periférica é essencial tanto para combater doenças autoimunes quanto para desenvolver terapias oncológicas mais eficazes.”

Da teoria à medicina

As descobertas abriram caminho para novas terapias em doenças autoimunes, câncer e transplantes. Mais de 200 estudos clínicos no mundo investigam como manipular as células T reguladoras.

Para Ana Maria Caetano Faria, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e professora titular de Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a relevância prática do achado é enorme.

“Essas descobertas já têm mais de vinte anos, e nesse tempo aprendemos que muitos pacientes com doenças autoimunes apresentam defeitos na geração dessas células T reguladoras. Isso ajuda a entender por que essas doenças surgem e orienta o desenvolvimento de terapias”, afirma à Super.

Ela lembra que as mesmas células também desempenham papel ambíguo nos tumores: “No ambiente tumoral, elas podem inibir respostas que seriam benéficas. Por isso, terapias modernas contra o câncer, como as baseadas em anti-PD1 e anti-CTLA-4, atuam justamente bloqueando a ação dessas células para reforçar a imunidade antitumoral”.

Nos transplantes, o raciocínio se inverte: “Nesse contexto, uma alternativa seria estimular as células T reguladoras, porque são elas que ajudam o corpo a tolerar o órgão recebido e evitar a rejeição”, explica Ana. Ela cita grupos de pesquisa no Brasil, como o coordenado por Verônica Coelho no INCOR-USP, que estudam a atuação dessas células em transplantes de fígado e rim.

Para a imunologista, o reconhecimento do Nobel “tem um efeito multiplicador”. “Prêmios assim chamam atenção para áreas estratégicas da ciência e estimulam novos pesquisadores. Também facilitam o financiamento e podem impulsionar a criação de terapias nacionais, com tecnologia brasileira e acesso público pelo SUS”, afirma.

Segundo ela, o Brasil já tem grupos fortes de imunologia, e a visibilidade do Nobel pode consolidar o país em pesquisas de ponta. “É importante que essas descobertas não fiquem restritas a grandes corporações. Podemos desenvolver alternativas próprias e acessíveis.”

Fonte: abril