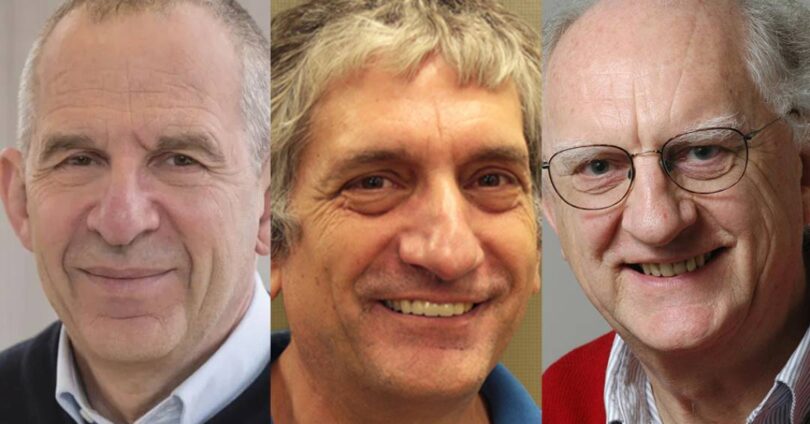

O Prêmio Nobel de Física de 2025 foi concedido ao britânico John Clarke, de 83 anos, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley; ao francês Michel H. Devoret, de 72, professor das universidades de Yale e da Califórnia em Santa Bárbara; e ao norte-americano John M. Martinis, de 67, também da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara.

Eles foram reconhecidos pela descoberta do tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia em circuitos elétricos e irão dividir igualmente o prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,2 milhões), conforme anunciou a Academia Real de Ciências da Suécia nesta terça-feira (7).

O trio comprovou que as leis da mecânica quântica, conhecidas por descrever o comportamento de átomos e partículas invisíveis, também podem se manifestar em objetos grandes o suficiente para caber na palma da mão. A conquista abriu caminho para tecnologias como a computação quântica, a criptografia ultrassegura e sensores extremamente precisos – avanços que podem redefinir a tecnologia nas próximas décadas.

A mecânica quântica é o ramo da física que explica o comportamento da matéria e da energia em escalas menores que os átomos. É um mundo em que as regras desafiam o senso comum: partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, mudar de estado sem aviso e até atravessar barreiras aparentemente intransponíveis. Este último fenômeno é chamado de tunelamento quântico.

“Imagine uma criança jogando uma bola contra uma parede. A bola, um objeto macroscópico, sempre bate e volta em direção à criança. Agora, se substituirmos a bola por um átomo e se essa parede for fina o suficiente, o átomo poderá atravessar a parede em um processo de tunelamento”, explica Patrícia Castilho, professora do Instituto de Física de São Carlos e pesquisadora do Instituto Serrapilheira, à Super.

Até recentemente, acreditava-se que esse tipo de comportamento só era possível em partículas isoladas, como elétrons. Em sistemas compostos por trilhões de partículas – como qualquer objeto visível –, esses efeitos desapareciam, diluídos pela complexidade.

Foi aí que Clarke, Devoret e Martinis desafiaram a lógica. Na década de 1980, eles criaram um circuito elétrico supercondutor (feito de materiais que conduzem eletricidade sem resistência) separados por uma camada ultrafina de material isolante. Essa estrutura, chamada junção Josephson, é tão sensível que permite observar fenômenos quânticos de forma controlada.

Segundo Patrícia, em materiais supercondutores, os elétrons se juntam em pares, chamados “pares de Cooper”, que se comportam de forma sincronizada. “Eles podem ser descritos de forma idêntica, como se fossem uma única partícula com uma função de onda macroscópica”, diz.

Ao passarem uma corrente elétrica muito pequena pelo circuito, os cientistas notaram que o sistema inteiro, formado por bilhões de elétrons, comportava-se como se fosse uma única partícula gigante, capaz de atravessar uma barreira de energia. Em outras palavras, o circuito tunelava de um estado a outro, como se estivesse passando direto por uma parede invisível.

Eles observaram que o circuito não podia assumir qualquer valor de energia. Ele só absorvia e emitia energia em pacotes discretos, chamados quanta – daí o termo “mecânica quântica”. Essa quantização é o mesmo princípio que rege os elétrons dentro de um átomo. Neles, os elétrons só podem ocupar certos níveis de energia, como degraus de uma escada. Para subir ou descer um degrau, precisam ganhar ou perder uma quantidade exata de energia.

No experimento premiado, o circuito se comportava exatamente assim: ao receber micro-ondas com diferentes frequências, “saltava” entre níveis específicos de energia. Isso indicava que o sistema, embora grande, obedecia às mesmas leis que um átomo.

Por isso, os físicos o chamam de um átomo artificial, ou seja, um sistema construído em laboratório que replica os comportamentos fundamentais da matéria em escala ampliada. Ele se tornou uma ferramenta para estudar o mundo quântico de forma tangível e, mais tarde, uma base para os qubits dos computadores quânticos.

Para o físico Felipe Crasto de Lima, professor da Ilum Escola de Ciência e pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), “esses experimentos mostram que as leis da mecânica quântica continuam válidas mesmo em sistemas compostos por bilhões de átomos, desde que sejam cuidadosamente isolados e controlados”.

À Super, ele ressalta que “fenômenos como tunelamento, superposição e quantização de energia, antes restritos ao nível atômico, tornam-se agora acessíveis à manipulação em circuitos macroscópicos – uma ponte entre a física fundamental e a engenharia de dispositivos”.

Da teoria ao laboratório

Realizar o experimento não foi simples. Os circuitos precisavam operar em temperaturas próximas ao zero absoluto (–273°C), para que os materiais se tornassem supercondutores e os ruídos elétricos não mascarassem os efeitos quânticos.

Clarke, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, já era especialista em supercondutividade e nas junções Josephson. Devoret, que havia acabado de concluir seu doutorado em Paris, juntou-se ao grupo como pesquisador de pós-doutorado. E Martinis, então doutorando, foi responsável por parte das medições que confirmaram o fenômeno.

O físico Luiz Davidovich, professor emérito da UFRJ e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, compara a experiência aos primeiros estudos sobre o chamado gato de Schrödinger, em que sistemas quânticos foram colocados em superposição de dois estados.

“A habilidade de produzir essas superposições em sistemas com muitas partículas é essencial até para tecnologias como o computador quântico, que não deixa de ser um imenso gato de Schrödinger”, afirma à Super.

O trio observou que o sistema permanecia por um tempo em um estado sem voltagem, até “escapar” para outro estado – um salto quântico visível na forma de um sinal elétrico. Como no decaimento radioativo, esse “salto” não era previsível em um evento isolado, mas seguia padrões estatísticos quando medido em muitas repetições.

Décadas depois, Martinis aplicaria os mesmos princípios para construir os primeiros qubits supercondutores, que são as unidades básicas de informação nos computadores quânticos. Neles, o “0” e o “1” não são estados fixos, como nos computadores tradicionais, mas podem existir simultaneamente. Essa sobreposição permite que um processador quântico realize cálculos com milhões de combinações ao mesmo tempo.

Em 2019, Martinis liderou a equipe do Google que anunciou a chamada supremacia quântica, quando um chip quântico realizou, em segundos, um cálculo que levaria milhares de anos para um supercomputador clássico.

Para os especialistas ouvidos pela Super, o impacto da descoberta é profundo, tanto para a física quanto para a tecnologia. “Estamos celebrando o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas, e esse prêmio tem um simbolismo especial”, comenta Felipe. “Ele reconhece não apenas as contribuições dos pesquisadores, mas também o amadurecimento de uma área que conecta teoria, experimento e tecnologia.”

Para Marcelo Paleólogo França Santos, pesquisador apoiado pelo IDOR Ciência Pioneira e professor titular do Instituto de Física da UFRJ, “esses experimentos ajudam a mostrar que o tamanho do sistema físico em si não é o limitante fundamental para a não observação de aspectos quânticos”.

O que define a fronteira entre o mundo quântico e o clássico, explica à reportagem, é a interação com o ambiente: “quanto maior o sistema, mais difícil é evitar essa interação, e é justamente ela que destrói os traços quânticos do comportamento dos objetos”.

Além de ampliar o entendimento teórico, o feito também dissolveu a antiga fronteira entre ciência básica e aplicação prática. O que começou como uma pergunta teórica “até que ponto as leis quânticas valem para sistemas grandes?” tornou-se um dos pilares da nova era tecnológica.

Atualmente, há toda uma geração de dispositivos baseados nesses princípios. “Dispositivos como os SQUIDs já são essenciais em ressonância magnética funcional e em medições de campos magnéticos extremamente precisas”, lembra Felipe. “Essas tecnologias também impulsionam experimentos que exploram os próprios fundamentos da mecânica quântica, testando os limites entre o mundo clássico e o quântico.”

Para Marcelo, o avanço experimental é o motor desse progresso: “pesquisa experimental é a essência de qualquer ciência básica, e em física quântica isso é ainda mais essencial, pois suas previsões só podem ser observadas em ambientes extremamente controlados”.

Hoje, o desafio é transformar esses princípios em produtos estáveis e acessíveis. “O Brasil tem feito um esforço crescente nessa área, com investimentos significativos nos últimos vinte anos”, acrescenta o professor titular do Instituto de Física da UFRJ. “Mas o próximo passo é criar um centro nacional de desenvolvimento de tecnologias quânticas, que concentre esforços e garanta autonomia tecnológica.”

O país, concorda Felipe, tem potencial para participar dessa revolução. “Nós temos grupos de pesquisa de excelência nessas áreas, tanto teóricos quanto experimentais. Nosso maior desafio está na formação contínua de novos cientistas e no financiamento contínuo de projetos de longo prazo”, conclui.

Fonte: abril